Other Maintenance 成人のメンテナンス・口腔機能管理

- TOP

- 成人のメンテナンス・口腔機能管理

高針台デンタルオフィスのメンテナンス・

口腔機能管理について

高針台デンタルオフィスでは虫歯や歯周病の根本的な原因をなくしていくことを大切にしています。

50歳以上のシニア世代になると、口腔機能の低下によって「むせる」「上手に噛めない」「食べ物をこぼしやすい」といった特有の症状が現れやすくなることがあります。この状態は一般的に「オーラルフレイル」と呼ばれ、口腔機能低下症が原因とされています。そのような口腔機能低下症を改善する治療も行っております。

高針台デンタルオフィスの

【口腔衛生指導】と

【歯科栄養指導】

虫歯は食生活習慣病、歯周病は生活習慣病 と捉えることができます。

虫歯ができたから削って埋めるだけでは、必ずまた虫歯を繰り返します。

歯周病になったから歯石をとるだけでは、必ずまた歯石がつき、骨が溶けていきます。

いつまで経っても虫歯・歯周病という病気を抱え続けることになります。

歯科衛生士 が 口腔衛生指導 と 歯周病治療 を 担当します。

管理栄養士 が 唾液検査 と 歯科栄養指導 を 担当します。

ただ現状を治すのではなく、そうなった原因を調べ、根本原因となる食生活習慣を改善します。

その生活改善が、健康な人生へと繋がっていきます。

健康的な生活を自ら選ぶことは 楽しい・気持ちいい・カッコいい ことです。

高針台デンタルオフィスは、そんな価値観を育てます。

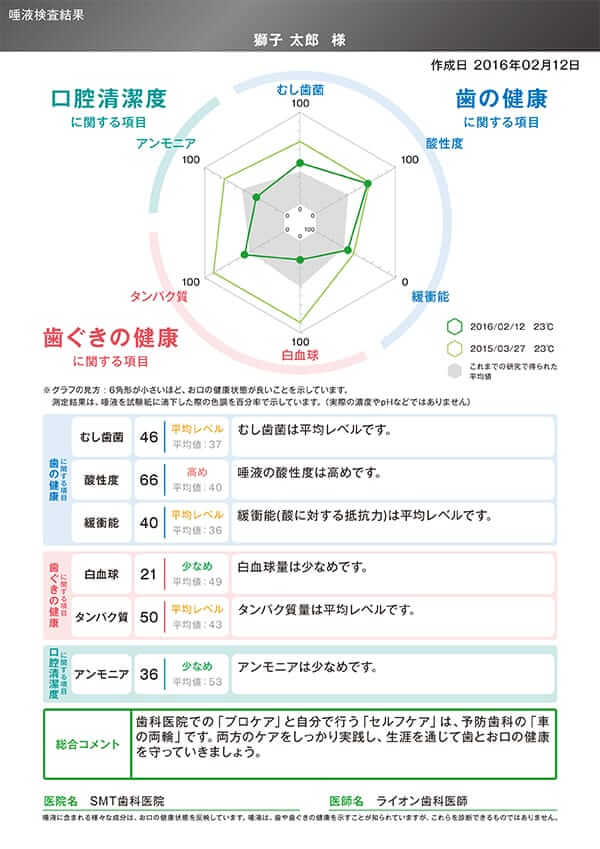

唾液検査(18歳~)

唾液を採取し、成分分析にかけることで、「虫歯菌」「酸性度」「緩衝能」「白血球」「タンパク質」「アンモニア」の6項目を調べます。

歯の健康度 ・ 歯ぐきの健康度 ・ 口腔清潔度 に関する項目をチャートで表示し、虫歯と歯周病のリスク判定を行います。

また、一緒に食生活アンケートにもお答えいただくことで、より具体的な改善策を一緒に考えていきます。

| 担当 | 管理栄養士 歯科衛生士 |

|---|---|

| 対象 | 虫歯 ・ 歯周病 のリスクが疑われる方 |

| 内容 | 唾液検査 ・ 食生活アンケート ・ 歯科栄養指導 ・ 最適な歯ブラシ1本付き |

| 料金 | 保険適用外 2,500円 |

定期健診とメンテナンス(18歳~)

虫歯や歯周病の治療は、今までの後手に回っていた状態を取り戻す段階でしたが、治療が終わりメンテナンスと定期健診の段階に入ると、先手を打って攻めに転じた段階になったと言えます。「虫歯や歯周病にならないようにする」という考え方から「健康的な生活スタイルで生きる」という価値観を育て、口の健康から全身の健康へとつなげます。

定期健診

| 担当 | 歯科医師 |

|---|---|

| 対象 | 4回/全員 |

| 内容 | 1回/年 X線写真・口腔内写真・歯科医師による診察 |

| 料金 | 保険適用 |

定期メンテナンス

| 担当 | 歯科衛生士 |

|---|---|

| 対象 | 全員 |

| 内容 | 4回/年(状態不良時は1回/月) 歯周検査・口腔衛生指導・口腔内クリーニング・歯科衛生士による診察 (オプション)フッ素塗布・知覚過敏薬塗布・パウダークリーニング |

| 料金 | 保険適用 |

メンテナンスは3ヶ月に1回、定期健診は年に1回行います

- 定期健診

メンテナンス - メンテナンス

- メンテナンス

- メンテナンス

- 定期健診

メンテナンス

- 3ヶ月

- 3ヶ月

- 3ヶ月

- 3ヶ月

- 1年間

口腔衛生指導(18歳~)

「歯を磨いている」のと「歯を磨けている」というのは大きく違います。

お口の健康のためにも、エチケットのためにも、口腔内は清潔にしたいものです。

あなたに合った磨き方をお伝えし、あなたにぴったりの口腔ケアグッズを歯科衛生士がお選びします。

| 担当 | 歯科衛生士 |

|---|---|

| 対象 | 全員 |

| 内容 | 歯みがき指導 歯ブラシ・歯磨剤の選び方 |

| 料金 | 保険適用 |

歯科栄養指導(18歳~)

虫歯は【食生活習慣病】、歯周病は【生活習慣病】と言われています。

食生活の改善なくして、根本的な原因をなくすことはできません。

「虫歯や歯周病の予防」だけを目的とするのではなく、「健康的な人生をつくる」ことを目的とし、その一歩として食生活と栄養の改善を当院の管理栄養士がサポートします。

| 担当 | 管理栄養士 |

|---|---|

| 対象 | 全員 |

| 内容 | 栄養指導 食生活指導 |

| 料金 | 保険適用 |

口腔機能低下症管理(50歳~)

「食事中にむせるようになった」

「最近咬みにくくなってきた」

「近頃、よく頬を咬むようになった」

それはお口の機能が低下している【オーラルフレイル】かもせれません。

お口の機能低下は、誤嚥性肺炎などに繋がることもあります。

お口の機能を回復して、生涯食べられるお口を作りましょう!!

| 担当 | 歯科医師 歯科衛生士 管理栄養士 筋機能療法士 |

|---|---|

| 対象 | 50歳~ |

| 内容 | 舌圧の検査 口腔乾燥の検査 咀嚼機能検査など お口と舌のマッサージ・トレーニング 唾液腺マッサージ |

| 料金 | 保険適用 |